Escrito por: Daniel Gael Rodríguez y Camilo Cruz

Fotografías: Daniel Gael Rodríguez

Edición/correctora de estilo: Ximena Garcia

Un sonido, como el de una alarma, anunciaba la apertura de las puertas del bus. La tarde se abrigaba ese día con un manto de nubes grises que desprendían gotas de lluvia, gotas que como pequeñas agujas de metal, se enterraban en la piel. Una calmada pero gélida brisa recorría las serpenteantes calles del barrio Roma, al sur de Bogotá. Los transeúntes se resguardaban en tiendas buscando refugio por la tormenta que se aproximaba. Los carros, como pequeñas hormigas, se amontonaban en cada semáforo y quejumbrosos, vociferaban una orquesta de trompetas sin compás.

Inmersa en su dibujo, se encontraba la profesora Anafabiola, el lápiz en su mano se deslizaba audazmente por una hoja porosa de papel. Ana era una de las más de 10.591 mujeres trans en Bogotá, según los últimos censos del DANE en 2020, y era la única profesora trans de la secretaría de educación, al menos, que se encontrara ejerciendo.

–¿Así quedó bien maestra?

La interrumpió Dulce, una de sus estudiantes. Ana tomó con delicadeza el cuaderno de la niña, y lo observó con detenimiento.

–Perfecto, ahora, tráeme un color– Le pidió la maestra.

Dulce dió media vuelta y se dirigió corriendo a su asiento. En sus manos se vislumbraba un rosado brillante proveniente de sus uñas que contrastaba con el rojo de su buzo colegial. Tejido en este, descansaba un escudo negro con letras blancas en el que se leía “Colegio Class IED”. Cuando la niña regresó al escritorio de Ana, una sonrisa se dibujó en su pequeño y blanco rostro, cubierto por sus largos mechones de cabello.

–Ahora, debes colorear esta parte de aquí– Explicaba la profesora, con una experiencia de más de 30 años como docente de arte. Sus alumnos la describían solo con una palabra: paciente. Y razón tienen.

(...)

La luz del sol recién nacido desnudaba a la montaña, quitándole la sombra que la había vestido durante la noche. En medio de la maleza, se asomaron unos ojos curiosos, buscando a sus dos hermanas, Aurora y Blanca, por entre el verde que cubría todo el potrero en el que se cimentaba su casa en el barrio La Victoria. Unas risas provenientes de un cambuche llamaron la atención del pequeño niño, quien decidió correr y averiguar.

El cielo no estaba despejado, como era de costumbre en una Bogotá de hace más de 45 años. La brisa traía consigo una lluvia ligera pero helada. Los goterones de agua bañaban el pelo azabache del pequeño, mientras él esquivaba los rosales que se levantaban imponentes en la falda de la montaña. Sus zapatos desgastados por el uso, se hundían en el barro y en los charcos que se formaban por los interminables llantos del cielo. Se sentía libre, se sentía feliz, como una paloma que alza su vuelo luego de estar encerrada.

–¡Las encontré! – Gritó emocionado de haber encontrado a sus hermanas menores.

Aquellos momentos de felicidad contrastaban con el miedo con el que los tres niños se habían criado. Su papá, representaba una sombra de terror que oscurecía su casa, su querido hogar, y lo llenaba de gritos, de golpes, de borracheras descontroladas, machismo excesivo y de inseguridades que no los dejarían crecer como hubieran deseado. La zozobra económica no los dejaba tener muchas cosas, y debían vivir al día. Pero, se tenían entre ellos, y donde estuvieran, llevarían su hogar en su corazón.

–¡Ay, no vale! –Reclamó una de las pequeñas.

–¡Está bien, repitamos esta ronda! –Dijo entre risas el niño, mientras se levantaba y empezaba a contar. Le encantaba jugar. Le encantaba correr detrás de la pelota de fútbol en el campo de su escuela deportiva, hasta que su maestro le dijo “Mejor váyase a jugar con muñecas” al momento de sacarlo del equipo por no poder moverse bien en el campo. Sin embargo, seguía jugando en los descansos de su colegio y por supuesto, con sus hermanas. Simplemente, le encantaba jugar.

–¡Jesús, Aurora, Blanca. El desayuno está listo! –Gritó su mamá desde su pequeña casa de no más de un cuarto de longitud.

Jesús, se llamaba, o así decidieron llamarla antes de poder convertirse en Anafabiola Torres-Vargas, antes de poder ser quién siempre quiso ser.

(...)

– ¡A ver, qué es eso! – La voz de Ana retumbó en toda el aula de clase.

–Sólo estamos jugando profe –Comentaron entre risas una niña y un niño que se habían estado persiguiendo desde hace un rato, pégandose con una regla naranja de plástico.

Mientras tanto, Dulce había tomado uno de los marcadores de la docente, y en una esquina del tablero escribió con letra torcida e infantil “Profe, la queremos mucho”.

Había sido para Ana un reto asumir su identidad en el colegio en el que laboraba puesto que se enfrentó con el rechazo por parte de sus compañeros, compañeras y estudiantes. Sin embargo, seguía siendo un gusto para ella desenvolverse en el salón de clase, las artes habían sido su escape, su manera de expresión, espacios donde intentaba hacer una transformación dinámica en el aula, para que cada estudiante pudiera tener un espacio para ser, espacio que ella nunca pudo tener.

El timbre que anunciaba el comienzo del descanso, sonó desde el fondo del pasillo. El salón acompañado por el ruido que producían las sillas arrastrándose contra el piso, se desocupó. Los estudiantes se despedían con ternura de su maestra, y uno a uno, atravesaban el portón del aula. Ana quedó en silencio total, admiraba la calidez de los rayos del sol que penetraban a través de las ventanas. El bullicio de los estudiantes era lejano, como el vaivén de las olas en el mar. Esta sensación la recordaba desde que comenzó a trabajar. Uno de sus profesores de arte de escuela la había buscado al enterarse que Ana había conseguido el título de Bellas Artes en la Universidad Nacional. El profesor, con mucho esmero recorrió toda la ciudad para al final sorprenderla una noche cualquiera en su casa.

–¿Quiere trabajo? –Le preguntó el profesor.

–Sí–Afirmó Ana (en ese entonces Jesús), casi sin titubear. Necesitaba ese trabajo, necesitaba ayudar a su mamá y a sus hermanas a no pasar hambre. Eran tiempos de necesidad.

–Comienza mañana, será mi reemplazo, lo espero en el colegio.

Así fue que su camino como docente comenzó. Nunca pensó terminar en un aula de clase, su sueño siempre había sido convertirse en una renombrada artista mundial que caminara por las empedradas y antiquísimas calles de París y Europa. Pero como un río lleva una rama, la vida la terminó llevando por un caudal lleno de remolinos y cambios repentinos.

(...)

Al fondo de la cocina, el agua de la pasta burbujeaba con fervor, al igual que la salsa con pollo que Ana había preparado. Una luz blanca iluminaba los libros, quienes en un profundo sueño, se acostaban sobre las múltiples estanterías de la pequeña casa, sobre el piso, sobre la mesa y los muebles. Ella vivía entre historias, entre palabras hiladas en oraciones, vivía en medio de una gran biblioteca.

Ana amaba las pastas, le gustaba mucho ir a Casterolli, un restaurante italiano cálido y decorado con pastas crudas y ollas viejas, con cuadros de la Italia en los años 90’s y con música típica de esos años en italiano. Ana quería hacer una pasta como las de ese restaurante en Kennedy, allí donde vive ella, en un primer piso de una casa con una fachada típica de los barrios de clase media en Bogotá, con ventanas grandes y rejas por todo lado. La fachada era de diferentes tonos azules, desde pastel hasta marino, y tras una pequeña puerta blanca de metal y atravesando por un estrecho pasillo, un pequeño jardín de varias plantas en macetas daba una cálida bienvenida.

Al lado de la entrada, zapatos de todos los tipos esperaban en un estante a ser parte de la pinta del día. Música clásica era la compañía de Ana esa tarde de cielo toldado y lluvia ligera. Las gotas chocaban con las tejas transparentes, produciendo una melodía que hacía de compañera a las notas clásicas de fondo. Debajo del vidrio de la mesa se encontraban mensajes de apoyo de sus estudiantes, papeles de citas médicas y pequeñas oraciones, que le recordaban que no estaba totalmente sola en su tránsito.

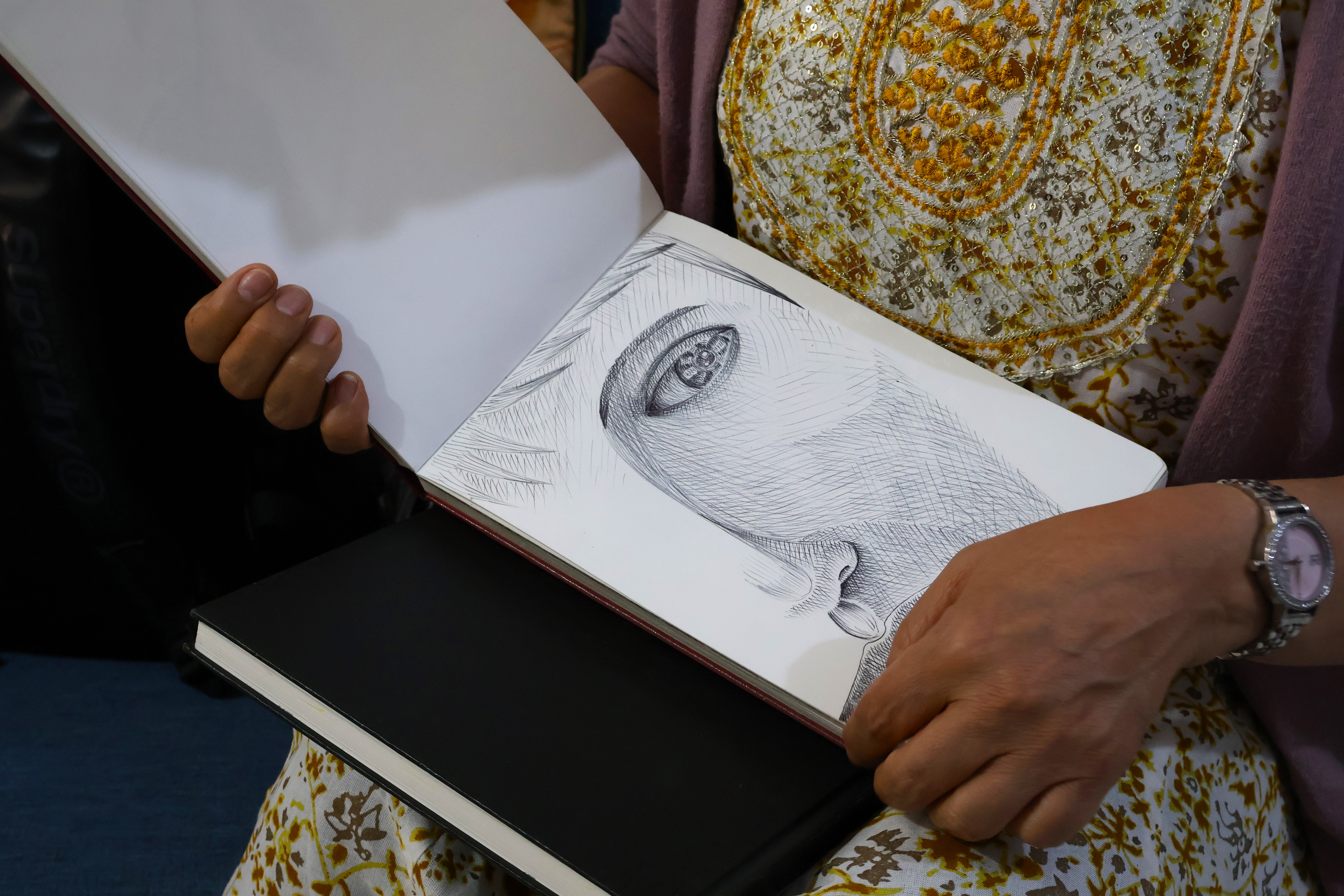

Ella sacó varios cuadernos de dibujo, en los que había estando trabajando desde hace años. Representaba su dualidad, sus alas, y la autonomía que tanto había deseado. Las líneas se curvaban, subían, bajaban y coloreaban; habían retratos, patrones que recordaban a las representaciones del agua de los muiscas; colores, espirales, mujeres, caras, cuerpos, garabatos y palomas. Las palomas siempre estuvieron presentes, inconscientemente, Ana las había dibujado en muchas de sus obras, eran su libertad, sus alas, sus ganas incontenibles de salir de la prisión impuesta por la sociedad, de escapar de aquellos barrotes que le impedían volar para alcanzar su verdadero ser.

En la parte baja de una de las estanterías, descansaban los libros que había escrito, Ana no solo era docente de artes, era pintora, dibujante y escritora. Encontró en la escritura, no solo un escape, sino también una entrada a lo más profundo de sí misma, su inspiración era su propia vida, su infancia, su juventud, y las experiencias que la acompañaron con su enemigo, el alcohol, antes de poder dejarlo hace más de 20 años. Sus párrafos desglosaban su mente, sus más profundos sentires y sus memorias. Ese era su mundo, un mundo donde podía ser sin límites, donde no había nada que la detuviera, toda vez que nadara en el mar de grafos en el que navegaban todas sus historias y versos.

(...)

Desde el 2009 Ana se automedicaba con hormonas.

–¡Eres mamá! –Gritó emocionada la psiquiatra.

–No, yo soy papá. Concebí a mi hijo como padre, y estoy feliz y orgullosa por eso. Nada ni nadie podrá cambiarlo.

Ana había llegado a ese consultorio luego de ser admitida en el programa de disforia de género del Hospital Universitario San José. El proceso había sido largo y extenuante, no sólo por las largas filas, los cotilleos en los pasillos, las miradas fulminantes y el mal trato por parte del personal de salud, sino por toda la carga emocional que conllevaba su tránsito.

Una tarde, Ana estaba sentada viendo películas en la sala, sentada en el sofá, y con la luz del atardecer que se colaba por entre las ventanas, se volteó y observó a la persona que más había amado.

–Negra, toda mi vida me he sentido mujer.

Su esposa no podía dejar de reírse, siempre había reído cuando le dolía algo, o cuando no podía creerlo. Llevaban casados más de 20 años, tenían una casa grande en el pleno centro de Kennedy, habían compartido risas, llantos y gritos. Tenían 3 hijos, dos mujeres y un varón, el menor, quien había sido fecundados por la semilla de Ana, 16 años atrás. Junto con su esposa, habían construido una casa, una familia. En ocasiones, sus nietos corrían por doquier, sus pequeños pasos hacían crujir el piso de madera sobre el que siempre habían vivido. Su casa, más que ser una construcción, era su hogar, era la hoguera en la que toda la familia se reunía al final del día a compartir sus historias, sus experiencias, su vida. Veían películas juntos, celebraban cada cumpleaños con una gran torta en el inmenso comedor en el que siempre había espacio para alguien más. Las ventanas, dejaban pasar toda la luz de la calle, desde allí, se podía ver la vida de la cuadra, los vecinos, o simplemente, para revisar si había salido el pan rollito de la panadería del frente. Al final del día, cuando el sol comenzaba a morir, las paredes blancas de la sala y de los cuartos delanteros se prendían en llamas por la luz del atardecer.

Cuando su familia se vió obligada a quedarse confinada por la pandemia, aquella casa empezó a ver sus más profundas depresiones, justo cuando todos tuvieron que compartir el mismo espacio por mucho más tiempo, fue que la distancia empezó a agravarse. Ana se sentía aún más encerrada que nunca. Siempre se había transvestido en secreto, cuando su esposa e hijo no estaban, pero en ese momento, no había podido hacerlo. Fue cuando la oscuridad de su cuarto empezó a tragarla, se ahogaba en la figura masculina que no quería tener, los días eran largos y monótonos, y cada vez, la esperanza de una vida como mujer se hacía cada vez más difusa. Ana, había pensado en la muerte más de una vez.

–¿Qué quieres decir?

Le preguntó confundida su esposa. No sabía qué hacer, ni cómo actuar. Ana le contó toda su historia, y luego de una charla larga y densa, decidió tomar su propio camino y comenzar una nueva vida, en otro lugar.

Su familia se desmoronó de a pocos. La última vez que habló con su esposa, fue tiempo después de haber encontrado su propia casa; el dolor que sentía su esposa la hizo estallar, y terminar en una acalorada discusión. Ana nunca quiso hacerle daño a su familia, nunca quiso romper lo que había construido, nunca había querido que las personas que más amaba cayeran en un precipicio, pero ya no soportaba la idea de no poder apropiarse de su identidad, identidad que había ocultado durante más de 50 años.

Había momentos en los que se sentía sola, había perdido toda la conexión con su familia, menos con su mamá y con sus dos hermanas menores, quienes la visitaban a Kennedy, por el miedo de que le pasara algo por llegar al barrio de su infancia en La Victoria.

Su hijo, había intentado todo por entender y aceptar la nueva identidad de su padre, hasta que explotó y comenzó a tomar distancia.

–Padre, estás corriendo una maratón a un ritmo que no puedo seguir. Simplemente, no puedo.

Le había dicho su hijo entre lágrimas y sollozos una noche que la fue a visitar. Su padre lo entendía, había llorado muchas veces por pensar que había perdido a su hijo, después de haber perdido a casi toda su familia. No fue sencillo, nunca lo ha sido, ni para Ana ni para sus allegados.

Había comenzado desde cero, pero sus alas estaban tardando en crecer, aún no podía volar, no podía salir de aquella prisión por más que la puerta ya estuviera abierta.

(...)

–¿Cuánto sería?

–Serían 19.000 pesos, sumercé. Mejor si tiene sencillo.

–Si claro, no hay problema– Le dijo Ana al conductor de Uber mientras sacaba el efectivo de su colorida monedera.

Cuando salió del carro observó con admiración la construcción del Fondo de Cultura Económica en pleno corazón de la ciudad. Los vendedores atendían a turistas y locales que se dirigían a la Plaza de Bolivar. Cuando cruzó la entrada de la librería del Fondo, llenó sus pulmones con el olor a libro nuevo. Le encantaba ese olor, y le gustaba aún más esa librería. Caminando despacio entre los estantes, revisaba cada título, cada autor, cada tema de literatura o poesía, los trabajadores del Fondo ya la conocían y la saludaban con amabilidad cada vez que la veían.

Entonces, levantó su mirada, y como un padre que vuelve a ver a su hijo pródigo, observó sus libros en exhibición. Los quería mucho, porque eran pedazos de su alma se encontraban allí impresos en forma de letras, esperando a ser leídos por una mente curiosa.

Ana publicaba independientemente, había pensado en empezar su propia editorial, o al menos, su propia línea de libros. Estaba emocionada ya que había trabajado en el logo y en el nombre. Su emoción era notoria, ver sus libros compartiendo espacio junto con otros grandes autores de la literatura colombiana llenaban sus ojos de ilusión y de esperanza.

Quizá, después de todo, pueda ser una artista y escritora que camine las empedradas calles de París, tal como había soñado desde que tenía memoria.

Quizá, después de todo, pueda convertirse en la mujer trans que toda su vida había anhelado.

Quizá, después de todo, el caudal de la vida la arrastraría hasta la costa de sus sueños y metas.

Quizá, después de todo, pueda por fin extender sus alas, aún en crecimiento y salir de su cárcel, tal como una mariposa monarca sale de su crisálida, para así renacer como un nuevo ser, para así poder completar por fin, su metamorfosis.