Por: Luna Martínez Rodríguez

Correctora/editora: Sofía Rodríguez

Vivir para contarla, y, aun así, nos encontramos en la necesidad de escudriñar en su archivo (que ahora es histórico) y en su memoria para reconstruir su vida como si se tratara de una guía de pasos para el éxito. Al menos así lo tomé yo al visitar la exposición realizada por la Biblioteca Nacional, el Ministerio de Culturas y la Fundación Gabo: Todo se sabe, el cuento de la creación de Gabo.

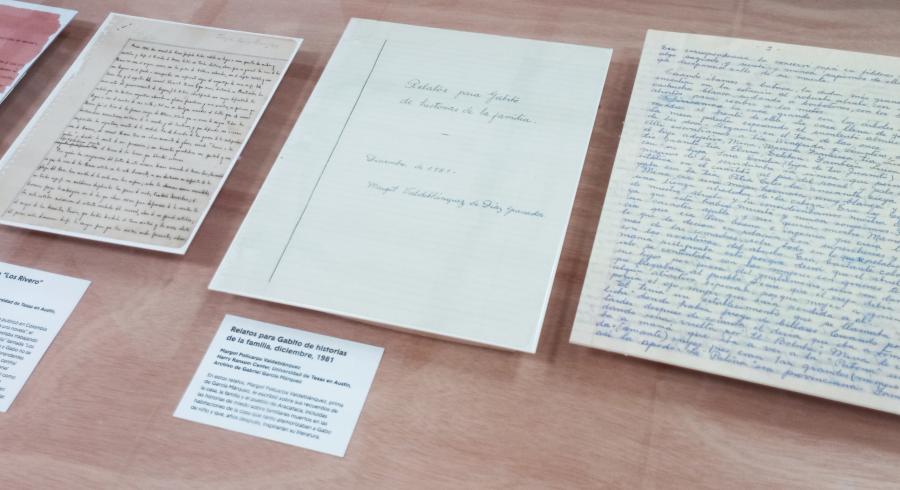

La exposición, como un buen relato, introduce a este personaje/mito por segmentos. Primero, sus ancestros: las raíces que lo fundamentan y los sucesos que, aunque no forman parte directa de su línea temporal, trascendieron y fomentaron un desarrollo político y social crucial —como por ejemplo la masacre de las bananeras. Me causa la sensación este segmento de estar esculcando sin permiso el cajón de la mesita de noche de la persona que está expuesta, desnuda, casi diseccionada. Al recorrer la exposición, una idea se me fue instalando como un murmullo persistente: esto no era solo un homenaje póstumo ni una evocación melancólica. Era, para mí, una guía. Una especie de “cómo se hace un mito”. A cada paso sentía que Gabo, desde sus fragmentos expuestos y sus manuscritos garabateados, me decía: “Mira, así fue como me inventé. Así fue como me escribí”. Pensé entonces en mí misma, en esta manía de escribir para armarme, para no disolverme del todo. Me descubrí comparando mi cuaderno con la máquina Remington que estaba en la vitrina. No era soberbia: era hambre. Hambre de entender cómo se hace para que la historia de uno importe tanto como para ocupar un salón entero. Y así empecé a caminar la exposición como si se tratara de un mapa secreto: el mapa para llegar a ser Gabo.

Todo comienza no con una casa, sino con un mapa estelar y un árbol genealógico extendido como una constelación privada. Lo primero que se muestra en la exposición es la carta astral de Gabo, dibujada a mano por alguien que creyó que el destino podía trazarse con líneas curvas y signos celestes. Luego, el árbol familiar: abuelos, tíos, sombras, historias de guerra, de pasión, de locura. Esas cosas que no se dicen en voz alta, pero que forman el lenguaje secreto de la sangre. Hay algo profundamente íntimo en ese comienzo. No es la infancia como recuerdo, sino como conjuro. Me dio la impresión de estar viendo una radiografía de su alma antes de que él supiera que iba a escribirla. “Uno no es de donde nace, sino de donde lo quieren recordar”, decía, y quizá por eso decidió que su biografía debía empezar por el destino y no por la cuna. Por lo que no eligió, pero que lo eligió a él.

Gabo no inventó nada. Robó con dulzura a sus muertos. Su abuelo Nicolás Márquez, coronel retirado, fue la inspiración para el Aureliano Buendía que fabricaba pescaditos de oro. Su abuela Tranquilina Iguarán le hablaba de espectros con la naturalidad con que uno comenta el clima. Fue ella quien le enseñó que “lo fantástico es parte de la cotidianidad”. Esa infancia, llena de silencios espeluznantes y de símbolos, fue un archivo vivo que él supo transcribir con fidelidad poética.

Yo pienso en mi propia infancia y me doy cuenta de que también me habitaron mitos. Las caminatas con mi papá a la montaña, que se sentían como travesías fuera del tiempo. Las horas que me pasaba sentada en el suelo contándoles historias imposibles a mis muñecos, como si fueran mis lectores más exigentes. Y las llamadas con mi mamá, antes de dormir, donde me narraba cuentos por teléfono y su voz era una cuerda tibia que me sostenía del abismo.

Bogotá no aparece en la exposición como una ciudad amable. No es el sitio donde Gabo encontró un hogar, sino donde empezó a inventarse. Y eso duele. En una de las primeras vitrinas hay facsímiles de los periódicos en los que publicó sus primeros cuentos: El Espectador, El Universal; páginas amarillentas, casi frágiles, que sin embargo vibran como si estuvieran recién impresas. Me detuve frente a una de ellas por mucho tiempo. Allí estaba Gabo, joven, buscando una voz, probando el mundo con palabras. La sensación era como de estar frente al momento en que alguien salta sin saber si va a aterrizar. Bogotá, con su clima gris y su desorden, fue ese abismo.

Gabo llegó a estudiar Derecho, pero muy pronto abandonó todo intento de disciplina. En cambio, se dejó devorar por la ciudad, por sus cafés, sus librerías, sus noches interminables. Se convirtió en periodista no por elección, sino porque era la única manera de sobrevivir escribiendo. La exposición no edulcora esa etapa. Es un retrato sincero del joven que no tenía cómo pagar la pensión, que dormía en piezas heladas, que enviaba cartas desesperadas pidiendo ayuda. Y, sin embargo, ese joven leía a Kafka, a Faulkner, a Woolf. Escribía. Soñaba. Los cuentos que firmó entonces son torpes a veces, pero ya contienen el germen de todo lo que vino después: el ritmo, el humor, el temblor.

Yo también llegué a Bogotá con una mezcla de hambre y miedo. Venía buscando un espacio para escribir, para inventarme, para escapar. Y lo que encontré fue ruido, ansiedad, caos. Pero también una extraña forma de pertenencia. En esta ciudad escribí mis primeros textos como si fueran cartas lanzadas al vacío. Y en ese vacío, a veces, alguien respondía. Entendí que crear no era encontrar el lugar perfecto, sino hacer de cualquier rincón un pequeño refugio de palabras.

A partir de este momento, todo son expectativas y sueños. Después de los cuentos publicados en papeles frágiles y las noches de frío bogotano, Gabo empieza a caminar sobre una cuerda invisible que lo lleva de la necesidad al deseo. Ya no se trata solo de sobrevivir escribiendo, sino de crear mundos más grandes, más complejos, más vivos. El periodismo le había dado las herramientas, pero ahora quería otra cosa: imágenes en movimiento, diálogos que resonaran más allá de la página, atmósferas que se pudieran ver y oír. El cine apareció como un espejismo posible. Como una promesa de que podía narrar la vida con todos los sentidos, sin límites. Y él, como siempre, dijo que sí.

El cine no fue una escapatoria ni un pasatiempo para Gabo. Fue una necesidad narrativa. Una manera distinta de contar, de experimentar el tiempo y el lenguaje. Después de los cuentos, las crónicas, las novelas, el siguiente paso lógico era ese: darle cuerpo a las palabras, hacerlas imagen, encenderlas. Pero lo que más me conmovió al ver la exposición no fue la cantidad de guiones, los afiches de películas o los documentos de la Escuela Internacional de Cine y Televisión que fundó en Cuba. Lo que me conmovió fue la sensación de grupo, de manada.

Escribir una novela puede ser un acto profundamente solitario. Uno se encierra durante meses o incluso años con un manuscrito, un escritorio, una duda que no se va. De ahí puede salir una obra que cambie la historia de la literatura, que se lea en todas las lenguas, que merezca un Nobel. Pero el cine no funciona así. Para hacer una película hay que hablar con otros, compartir ideas, discutir, convencer, ceder. Hay que escuchar. Se necesita un director, un guionista, un fotógrafo, una sonidista, una actriz, alguien que prepare café. Es una creación coral. Y en eso hay algo profundamente humano y enriquecedor.

Escribió guiones como El año de la peste y colaboró en otros tantos, pero confesó con humildad: “Nunca fui un buen guionista. No entendí que el cine es imagen, no palabra”. Sin embargo, fundó escuelas de cine, promovió el talento joven, insistió en que América Latina tenía que contarse a sí misma en todas las pantallas posibles. Gabo encontró en ese espacio compartido un nuevo tipo de goce. No el de la fama ni el del control absoluto, sino el de construir algo con otros. Tal vez por eso se aferró tanto al proyecto de la escuela de cine: porque sabía que ahí no solo se enseñaba técnica, sino formas de estar en el mundo. Formas de contar con otros. Y contar con otros, a veces, también salva.

Al salir de la exposición, el mundo me pareció más silencioso. Como si las palabras hubieran quedado encerradas allá adentro, entre las cartas y los retratos. Pero también me sentí acompañada. Como si Gabo me hubiera guiado, sin querer, por un camino que es suyo y ajeno.

Entendí que no se trata de imitarlo. Se trata de aprender a contar desde lo que somos. Él no fue grande porque inventara Macondo, sino porque supo escuchar los murmullos de su infancia, los ruidos del país, las voces del amor, los delirios de la muerte. Quizás todos podemos hacer lo mismo. Quizás la tarea no es “ser Gabo”, sino escribirnos hasta encontrarnos. Hasta que, como él, podamos decir: Viví para contarla. Y ojalá también, para que alguien más la cuente.